【解説】九州大学共創学部 講義・小論文の対策法

【プロ直伝!】九州大学共創学部の講義・小論文対策を教えます

はじめに

Loohcs(ルークス)志塾Webチームです。

今回は、九州大学共創学部の総合型選抜入試の一次試験で行われる、講義・小論文について詳しくまとめました。

講義・小論文とは?

みなさんは試験科目を「講義・小論文」と聞いて、イメージができますか??

「講義・小論文ってどんな試験?」

「対策ってどうしたらいいの?」

という人が多いのではないでしょうか。

講義では「大学の教授陣の講義を聞き、理解を深める力」が求められます。

実際に共創学部の教授陣が大学で行っている講義が出題されるため、受験を通して共創学部の学生を模擬体験することができるのです。

また、講義後は、講義に基づいた小論文が実施されるため、講義理解は小論文にまで影響を及ぼす非常に重要な時間であると言えます。

講義(大学で行う講義)は、高校で行われている授業と違って

・丁寧な板書は少なく、教授の話を聞きもらさないようにしないといけない

・自分で必要な情報をメモする、まとめること

が必要になってきます。

そのため、しっかりと対策をしていないと、途中で理解できなくなったり、小論文での得点が難しくなるという特徴があります。

そこで今回は、九州大学共創学部へ多くの合格者を輩出してきたルークス志塾による「九州大学共創学部 講義・小論文の情報と対策」を紹介します!

講義理解・小論文はこんな試験!

概要

まず、九州大学共創学部の講義・小論文についての情報をまとめます。

九州大学共創学部の総合型、一次選抜で実施される講義・小論文の試験の流れは以下になります。

1.2つの講義(50分程度)を受ける

2.各100分間で講義内容に基づいた小論文を書く

講義の内容

試験当日は、文系・理系それぞれの分野の講義が行われます。1講義あたり50分ですが、教授によって時間が多少前後することがあります。

これまで行われてきた講義は以下のようになっています。

2017年 文系:レンティア国家論(湾岸諸国の権威主義体制)

理系:液状化現象のメカニズム(地震)

2018年 文系:発達心理学から考える教育

理系:情報フィルタリング(SNS)

2019年 文系:民族の定義(異文化理解・多文化共生)

理系:液滴化現象(津波予測の正確性)

見て分かる通り、高校で皆さんが受けている授業の内容とは少し異なる、専門的なテーマを扱っています。一般の人からすればニッチなテーマと言えるでしょう。

これらは全て講義を行う教授陣の専門であり、実際に共創学部の学生が大学で受けている内容になります。

しかし、その多くはあなたにも身近な社会課題に結びついているため、一見して「理解できるわけ無いじゃん!」と言いたくなりますが、実はそうでもないんです。

講義・小論文を乗り越えるためのポイント

ここからは、講義と小論文のポイントを詳しくまとめていきます。以下のポイントを意識して落ち着いて試験を受ければ、得点をしっかり取ることが出来ます。

講義・小論文に共通するポイント

講義・小論文どちらにも共通して言えるのが、メモ用紙をうまく活用することです。

当日は例年通りであれば、講義にも小論文にもそれぞれメモ用紙が配布されます。

何となくではなく、目的を持ったメモの使い方をすることが大切です。とはいえ、急に上手にメモをとるように言われても難しいと思いますので、今回はメモの活用方法を詳しく紹介します。

メモを活用した講義の聞き方

講義は上でも説明したように、教授陣の専門に沿ったレベルの高い内容が扱われます。つまり、生活に結びつくような身近な内容であっても、これまでに習ったことのない概念や仕組みなどを講義中に理解しなければならないのです。

①図でメモをする

図でのメモが効果的なのは、主に現象が発生する仕組みや物事の関係性など、複雑なことをひと目で理解できるようにしたいときです。

具体例を挙げて説明します。

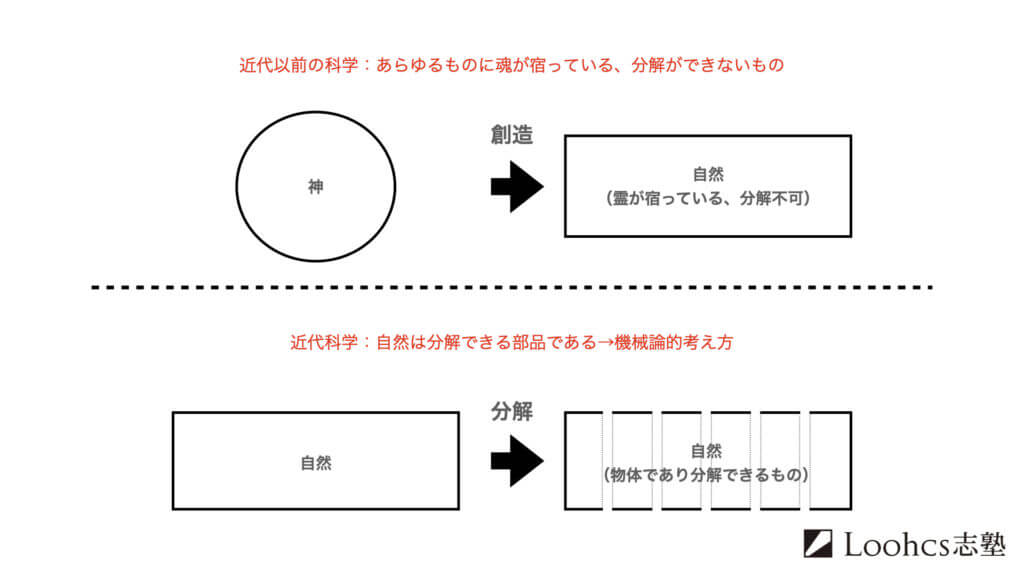

文字で書くと……

近代以前の科学と近代科学の違いについて近代以前の人々は、あるゆるものに魂が宿っており、それは神によって創られた、と考えていた。しかし、宗教の力が弱くなった近代では「自然も自然も全て物体からできており、それは機械のように考えられる。つまり、1つ1つの部品から成り立っており、それは分解でき、

分解して調べることができれば正体が解明できる。」という考えになった。

これは機械論という考え方である。

と長くなり、ポイントも見つけづらくなります。

しかし、これを図で表すと・・・

と一目でわかるようになります。

このように、複雑な構造をもつ概念や現象も、図にすれば分かりやすくなります。

後から見返した時、資料に書かれた文字だけではわからないとならないように、”自分がわかる形”でメモを残しておくことが非常に大切です。

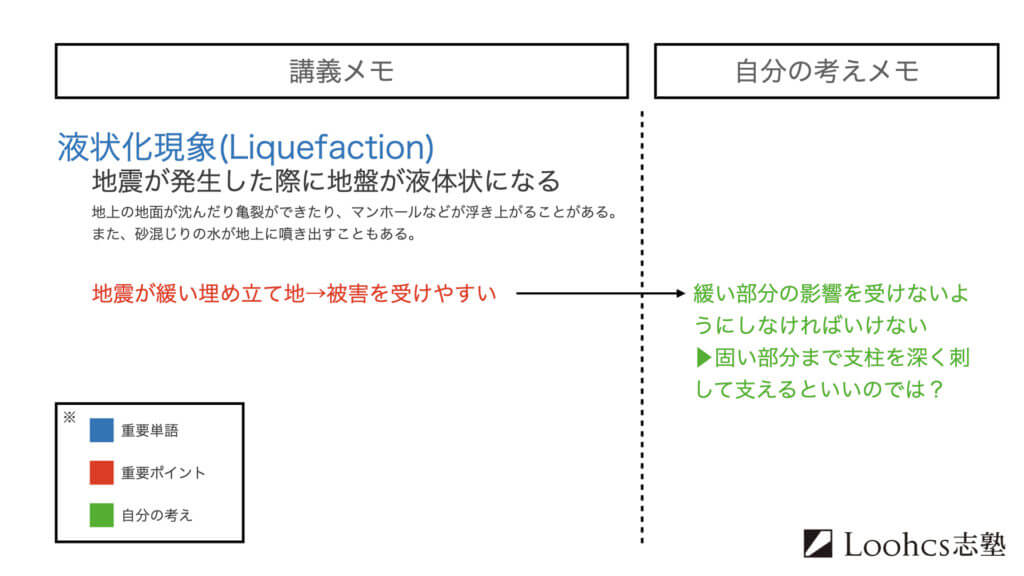

②色や形を変えてメモをする

このメモが効果的なのは、講義で紹介された事実などに対して、自分が考えたことや感じたことを書き残したいときです。

講義中に感じたことや考えたことは、できるだけメモに書き残すことを強くオススメします。

なぜなら、講義・小論文の評価基準に以下のようなものがあるからです。

主に、

令和8年度総合型選抜Ⅰ(共創学部)学生募集要項 より

・講義内容を正確に理解できているか

・講義で得た知識を日本語,英語などを用いて的確に表現できているか

・講義で得た知識を応用・発展させて考えることができているか

・講義内容を整理し,課題に対する自分の考えを論理的に記述できているか

講義で学んだ内容は自分の考えを持つための素になり、これから発展させて考えることが求められます。

当日は色のついたペンを使用することが出来ます。次の例のように、色で区別したり、吹き出しなどの工夫を入れて自分の意見をメモしておきましょう。

あくまで自分の頭を整理するためのメモですので、自分がわかればそれで問題ありません。

とはいえ、本番急にメモを取るというのは中々難易度が高いかと思われますので、日常で意識的にメモをとってみて自分にあった方法を見つけておくと良いでしょう。

100分間の小論文

講義が文理それぞれあるように、小論文もそれぞれの講義に基づいて100分間ずつ実施されます。

また、「小論文は、英文を提示して出題することがあります。また,一部に英語による記述や数的処理を求める場合があります。」と入試要項に明記されているところを見ると、他の大学で出題されるような小論文とは傾向が異なることがわかります。

また、小論文では英和辞書を1冊持ち込む事ができるのも、特徴です。

英語問題

英語の問題は必ずといっていいほど出題されます。具体的に例年は英文読解問題と英作文問題の2つがあります。

これまでの傾向として、

・英文を読んで、講義で説明された理論を補足する情報を日本語で書き出す読解問題

・講義で紹介された現象や理論を英語で説明する作文問題

などが出題されています。

しかし、今年度は英語による記述を求める場合があるということなので、日本語で書き出す問題より、英作文の絡んだ問題で対策するほうが効果的であると考えられます。

英作文は200語程度で作文するように指示が出ることが多く、決して簡単なものではありません。

速読や作文に慣れていない人は予想以上に時間を取られてしまう可能性があります。

また、辞書持ち込み可とのことで、日常的に解いている英語の問題よりはハイレベルなものが出題されることが予想されます。その際に、辞書を引く事に時間をとられないよう、紙辞書を引きなれておくと良いでしょう。

計算問題

主に理系で出題される問題です。

これまでは「物理の計算が出題されたり、計算から分かることを記述させるような問題」が出題されています。

ただし、計算の公式や考え方は全て講義中に必ず説明されるため、事前の知識力が問われるような問題にはなっていません。その点では公平性が保たれた設問になっています。

裏を返せば講義を聞き逃したり、講義内で理解する事ができなかったりすると解くことができないということです。

公式や計算を用いた考え方が出てきた際には特に注意して講義の理解に務めましょう。

小論文

小論文では、入試要項の評価基準にもあるように、まずは第一に講義を正しく理解する事が大切です。そのためにも序盤で説明したメモを活用しながら講義を聞くことをおすすめします。

小論文には正解があるわけではなく、講義内容を踏まえて論理的に考えることが出来ているかがカギとなります。講義理解をしたうえで、それを自分の知識として発展させられるように、対策をしていきましょう。

特殊な共創学部の小論文を乗り切る5つの対策

上記では講義・小論文の概要をご紹介しました。

レその上で重複する点もありますが、小論文を書く際に重要になってくるポイントを5つ紹介します。

①紙の辞書を使い慣れておくこと

共創学部の講義理解の試験では、「電子式でない英和辞書」1冊を持ち込むことができます。普段は電子辞書で慣れている人ほど紙辞書を引くのに時間がかかってしまいます。少なくとも一週間前から毎日紙辞書に触れ、紙辞書で意味を引くことに慣れておく必要があるでしょう。

本番慣れない紙辞書を引くのに時間を費やしてしまっては非常にもったいないです。

②英語能力を鍛えておくこと

当日は必ずといっていいほど英語問題が出題されます。

また入試要項に「英語での記述を求める場合がある」と明記されていることから英作文や英語記述の読解問題が出る可能性が非常に高いです。

そのため、日頃から速読や英作文の練習をしておくと必ず本番で活きてきます。また英語の勉強は一般入試にも生きてくるため、積極的に取り組みましょう!

③講義で使ったメモを活用すること

講義中にメモを取っておくと、小論文で必ず役に立ちます。

その理由としては第一に講義理解が進む事が挙げられます。メモをとりながら講義を受けることで、自分の感じた事や考えた事が視覚化されて記憶に残りやすくなります。また重要な所にマーカーや印を付けるのも記憶に残すという点においては効果的です。

講義中の自分の思考をなるべく残すようにしましょう!

講義に出てきた専門用語や知識など、資料からそのまま使ってしまうと、それは誰でも書ける小論文になってしまいます。

一方でメモを駆使して自分なりに言い換えてレポートで書く方が、中身のある、自分だけの小論文にできるため、講義内容を理解していることをアピールすることにも繋がります。

④全設問に答えるようにすること

設問には全て答えるようにしましょう。

いくつの設問が設けられるかは年度によって異なるため、設問数について具体的な言及はできませんが、一番致命的なのは空白で提出してしまうことです。

一つでも空白があると大幅な減点対象になりますので、これだけは避けましょう。

何も書かないより、何か書いて数点獲得できる方が良いのは明白です。

「必ず何か書く」という意識を持って部分点を積み重ねて行く事がとても大切ですので、ぜひこの意識をもって入試に臨んでください。

⑤普段からメモをとる癖をつけること

本番にいきなりメモを取ろうとすると、うまくいきません。高校での授業などで普段から板書をする中で、自分に合ったメモのとり方を確立しておくと、本番も問題なくメモがとれます。

九州大学共創学部対策記事一覧

ルークス志塾ではこんな指導をしています。

今回の記事で紹介したポイントをぜひ参考にして受験に臨んでいただきたいと思います!

メモの練習や、辞書を使う対策は今日からでもできる対策です。本番いきなり上手くやろうとするのではなく、日頃から、本番にむけて対策を重ねていきましょう。

ルークス志塾では異なる専門分野を複数持った講師が、一人ひとりに合わせた指導方法を取っています。そのため、共創学部でどのような分野の講義が出ても対応できる対策を行えます。

毎年何回も開催している共創模試は、現役の共創学部生が運営をしており、過去の試験を完全再現しています。また、過去問から分析したルークス志塾オリジナルの問題などを多数用意しているので、より実践的な経験を積む事ができます。

(共創模試の特設ページはこちら)

これだけの対策が行えるのは、ルークス志塾だけだと、自信を持って言えます!!

無料の相談会も行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

あなたにとってこの記事が大学受験に妥協せず挑むためのきっかけとなれば幸いです。