【解説】九州大学共創学部 二次試験の対策方法

【プロ直伝!】九州大学共創学部の二次対策を解説します

Loohcs(ルークス)志塾Web担当 チームのめいです。

今回は、九州大学共創学部の総合型選抜入試(旧AO入試)の二次試験で押さえるべきポイントを試験内容ごとにまとめました。

二次試験では、集団討論と面接が実施されます。

「集団討論って何?」

「面接対策ってどうしたらいいの?」

というような、共創学部の受験を考えている方に向けて一から丁寧に解説をしていきます!

集団討論、面接について知っているという方にも、対策のポイントを解説していますので、お役に立てると思います。

是非ご覧ください!

「共創学部って、どんな試験なの?」という方は「九州大学共創学部まとめ」を先にご覧ください!

この記事を読むだけで、何に注意して試験に臨めばいいか理解することができ、周りとの圧倒的な差を生むことができます!!

ぜひ最後まで読んで、参考にしてみてください!

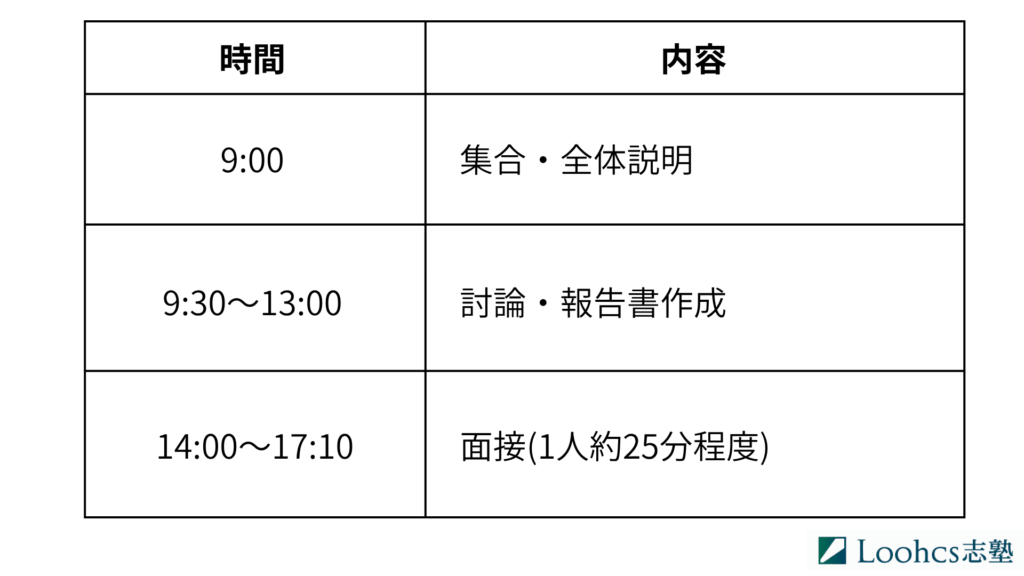

二次試験の予定時間

今年度の二次試験の時間割は上記のようになっています。

昨年度までは二日間にわたって行われていた入試が一日で実施されることになりました。

また、二次試験では募集人数の二倍程度の人数に絞られていることから、二次試験同格倍率は約2倍になります。

九大共創の討論のポイントは「共創」できるかどうか

討論は,受験者をグループ(1グループ 5名程度)に分け、提示された論題について討論を行い,各自で報告書を作成するものです。

論題に関わる資料が討論前に配布され、30分間考慮時間として資料を読み込む時間が与えられます。その後、討論の時間が約100分あり、休憩の後、約50分間の報告書作成という流れになります。

例年は各論題の討論の冒頭に、1人1分の発言タイムが設けられ、それ以降は挙手制の自由討論という形式が取られています。挙手に対しての指名は、試験官が行います。試験官の指名なく、発言しないように注意しましょう。

九州大学共創学部の討論は、以下のような評価基準で試験官が監督します。

・資料から討論に必要な情報を収集し,討論に活用できているか

・自身の意見を論理的に説明できているか,発言に説得力があるか

・適切なタイミングで簡潔かつ的確な発言や応答ができているか

・グループとして最善の成果が得られるよう行動できているか

・論点や議論の結果が整理された報告書が作成できているか

などを評価します。

R8_sougou1_all.pdfより

重要なのは、一言で言えば「共創できるかどうか」です。

「共創できる」状態とは、言い換えれば「他者の意見を素直に受け止め、いい点や悪い点を考え自分の意見や他の意見などと比較・組み合わせをすることができる」状態と言えるでしょう。

とはいえ、これではまだ抽象的なため、集団討論において具体的に気を付けるべきポイントを紹介します。

協力し合う姿勢で討論に挑もう!

討論という名の試験ですが、「相手を論破して自分の意見をアピールするんだ!」という姿勢で臨むのは避けましょう。求められているのは、自分の意見をアピールすることよりも、与えられた議題に対してより良いアイデアを生み出そうとすることです。

実際、共創学部の入試要項でも「論題に対するグループで出した結論の内容ではなく,討論の過程を評価します」と明記されていることから、成果物より、その過程が重視されているかがわかります。

複数人で討論を実施すれば、もちろんそれぞれの意見を比較して相対的に優劣がつくこともあります。しかし、大切なのは自分の意見が優れている事ではなく、グループ全体でより良い議論を行う事です。討論に出てくる全ての意見を素直に批評し、自分の意見や他者の意見をもっと良くすることを考える姿勢で臨みましょう。

建設的な議論を目指そう

良い点・悪い点などを指摘して、その意見の価値を決めるために、批評を行います。その際に注意してほしいのは「頭ごなしに相手の意見を否定しない」ことです。

批評と聞くと相手の意見を否定する事のように聞こえますが、そうではありません。批評は、その意見の良い面も悪い面も理解し、質を向上させることを目指す行為です。決して相手を攻撃するための手段ではありません。

批判はグループとしてより良い意見を生み出すための行為であることを念頭において行うようにしましょう。

さらに悪い点を指摘するときには、

・それが悪いと思った理由

・悪い点を良くするためには?

という点をしっかりと伝え、より良いアイデアにするために話を次に繋げましょう。そうすることで、建設的に討論を進めることができます。

前提認識の共有を丁寧に!

討論をする中で「相手がなぜそんな意見を言うのかが分からない」「相手の批判が理解できない」といったことがよくあります。原因として、前提の認識がずれていることがあります。

お互いの意見が食い違ってしまうために、どんどん時間が過ぎていき、まともに討論ができなかった・・・ となってしまわないように、論題を全員で確認して話し合うべきことを理解しましょう。

2018年の総合型選抜にて出題された、文系講義の論題を例に考えてみましょう。

講義内容を踏まえて、特殊な条件がそろっていない民主主義体制下で、国家の収入はどのように再配分されるべきか。民主主義との関係に着目し、具体的な事例を引用しながら日本語で討論する。

このような論題でいけば、全員で確認すべきなのは特殊な条件がそろっていない民主主義体制下には、どの国があてはまるかということです。

民主主義体制を取っている国の中で、特殊な条件がそろっていない(ここでいう特殊な条件は、講義で紹介されていました。)国を全員でひとつ決めれば、議論する上で具体的なイメージがしやすくなります。

これが、前提をそろえるということです。まずはこれを全員で決めましょう。実際は日本がこれに当てはまりました。日本で考えることができれば、具体的な事例も全員が知っていることに絞られ、たしかにとても考えやすくなりますよね。

逆に、この前提条件が揃っていないと、同じ論題について考えているはずなのに、グループのメンバーの頭の中で想像している国はバラバラで、どんどん話がずれていく事が予想できます。

前提条件をそろえるという行為に、限られた討論の時間を割くのを勿体ないと感じるかもしれませんが、実はとても大事な時間なのです。

ソフト面とハード面から考えよう

論題によっては、ある社会課題に対しての解決策を求められるものがあります。

2018年の総合型選抜にて出題された、理系講義の論題は以下のようなものでした。

講義内容を踏まえて、自分が知っている地域について、その地域の特徴を考慮した液状化対策について日本語で討論する。

このような課題に対しての解決策は、ソフトとハードの2つに大きく分類できます。

ソフトな解決策:手に触れることのできない、実態を伴わないような解決策です。例えば教育や法律、意識改革などがソフトな解決策にあたります。

ハードな解決策:実際に触れることのできる、環境を変えるような解決策です。ものづくりや都市開発などがあたります。

今回の論題で考えれば、「いつ液状化が起こっても安全に避難ができるように、小さい頃から教育をするべきだ」といったソフトな解決策は多くの人が思いつくでしょう。

逆に「液状化の被害を抑えるために、道路の素材を〇〇に変えるべきだ」といったハードな解決策は、上のようなソフトに比べて思いつきづらいのではないでしょうか?

ソフトな解決策は、「教える」「意識する」などの、自身も日常で似たようなことをしているから身近に感じやすいんです。一方でハードな解決策は、日常で触れる機会が少ないため、解決策を考える際に中々思いつく事ができません。

実際にソフトな解決策ばかりが話し合われてしまい、議論が広がらなくなってしまった事例が多くあります。議論の幅を広げ、様々な角度から議論をするために、ハードな解決策も議論するようにしましょう。

とはいえ、いきなりハードな解決策を考えるのは中々難しいです。

いきなり解決策を思いつこうとするのではなく、教科書や資料集を用いて知識を入れていく事から初めてみると良いでしょう。

面接対策は事前の準備が物を言う

面接は、例年討論で試験官をしていた教員がそのまま面接官を行います。大学側と 直接話すことができる唯一の時間なので、有意義な時間にするため以下のポイントを押さえて臨むことをオススメします。

志望理由を簡潔に伝える練習をしておこう。

面接では、必ずといっていいほど志望理由に関する質問をされます。志望理由の内容を1分ほどで話せるように練習をしておきましょう。

エピソードトークをうまく活用しよう。

「これまでに乗り越えた苦難を教えて下さい」「あなたの短所を教えて下さい」といった、よくある質問ですが、こういった自身の弱みを答えるような質問にはエピソードトークで回答することをオススメします。

エピソードトークとは、 過去→ 現在→ 未来の流れで話をするということです。

過去の失敗から学び、それを今改善していて、これからも改善していく という流れで話をすることによって、自分の弱みから自己アピールへと早変わりします。

(エピソードトークの例)

面接官「あなたの短所を教えて下さい」

あなた「はい、私の短所は他者の意見を受け入れることが苦手なところです。部活動の試合でチームメイトの意見を聞かずにプレーをした結果、大事な場面で失点し負けたことがありました。

それから反省し、周りの意見を積極的に取り入れるようにしたところ、チームメイトとの連携が強くなり過去最高の成績を残すことができました。これからも周りの意見を受け入れて、より良い選択をしていけるように意識していきたいと思っています。」

このような回答ができると、話題は自分の弱みについてですが、最終的には相手に好印象を与えるので、過去→ 現在→ 未来の順で話をしていきましょう。

英語での質疑応答の練習をしておこう

今年度から総合型選抜においても、下記のように明記されています。

面接は主に日本語で行いますが、一部の質疑応答は英語で行います

したがって、質問に対してや、志望理由書について日本語での回答を準備しておくだけでなく、簡単な英会話の練習もしておく必要があります。

昨年度まで学校型選抜では英語面接が実施されていました。受験者曰く、難しい英語の質問はなく、簡単な英会話レベルの面接だったということです。

急に英語で質問をされても、戸惑わないように英語での面接の対策もしておくことをおすすめします!

本を用意しておこう

今年度から面接の待ち時間が長くなるため、文庫本または新書合計2冊の持ち込みが許可されることになりました。

これらは面接の待ち時間に待機室で自由に読むことができます。

面接前に読んでおきたいと思う、自分の志望理由書の分野に関連のある本を購入しておくことをおすすめします!

九州大学共創学部対策記事一覧

今から間に合う!すぐに力がつく対策ならルークス志塾へ!

今回の記事では、過去の合格者から聞いた「二次試験におけるポイント」を紹介しました。

受験したいけど、討論なんていままでやったこともない!

25分間の面接なんて自分には無理かも…。

と思っているあなた。ルークス志塾ではあなたが妥協せずに挑戦するためのサポートを行っています。

総合型選抜で合格した現役の共創学部生を中心に、九州大学共創学部対策のプロがあなたの資質を最大限まで引き出し、合格を手にするためのお手伝いをします。

講師や受験生同士でディスカッションをすることによって自分の中にある潜在的な気付きを引き出し、一人ひとりに合った「自らの考えを言語化し表現するテクニックを教えています。

早く入塾すればそれだけ力は伸びますが、逆に遅めの入塾でも、本人のやる気次第では一気に力を伸ばすことも可能です。

無料の相談会も行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。