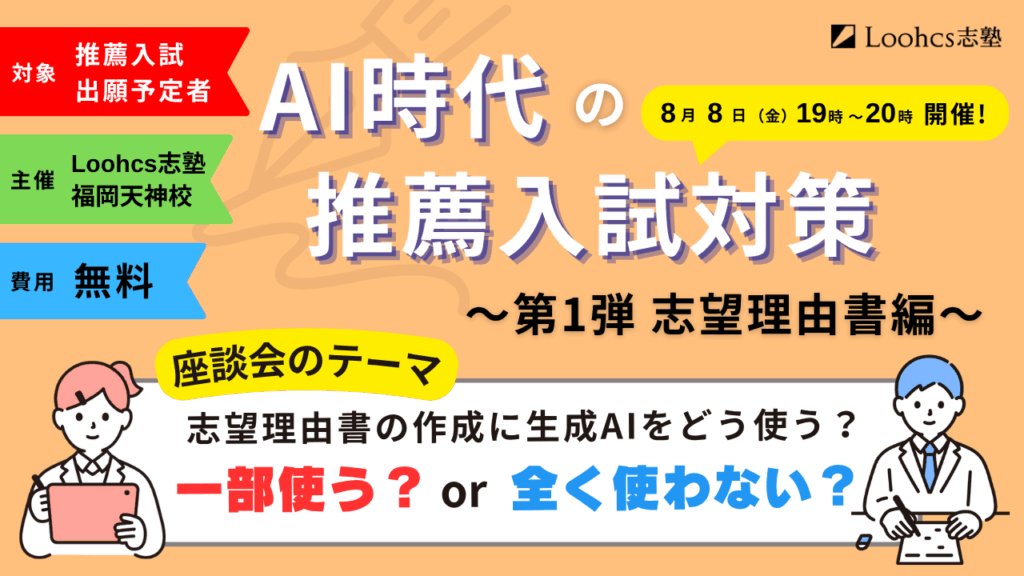

AI時代の推薦入試対策 総合型経験者による座談会

若者の間で広がる生成AIの利用

近年、ChatGPTなどの生成AIを使って、志望理由書や小論文を作成する受験生が増えています。

簡単な指示で短時間に文章を仕上げられるという利便性がある一方で、

「本当に大切な書類にAIを使っていいの?」

「自分らしさはどうなるの?」

と、不安を感じる人も少なくありません。

では実際のところ、志望理由書や小論文に生成AIを使うのはどうなのでしょうか?

生成AIを使うメリット

生成AIの大きな魅力は、短時間で整った文章を作成できることです。

他にも、書き出しのヒントを得られる、表現の幅が広がる、自分とは異なる意見に触れることができるというように、生成AIの使用には、人力では得られない様々なメリットがあります。

見落とせない課題も

一方で、実際に使ってみると、思っていたのと違う内容になることもあります。

生成AIに志望理由書を書かせてみると、実際の自分とは異なる人物像になってしまった、志望校ではない大学の情報が入ってしまったなどの事態が起こっているようです。

整った文章だからこそ、自分らしさが薄れるリスクもあり、自分らしさを重視される推薦入試における使用には十分気を付ける必要がありそうです。

大学側の対応は?

では、入試を実施する大学側は受験生の生成AIの使用をどのように受け止めているのでしょうか。

東京農工大は「入学者選抜に関わる出願書類(志望理由書、活動報告書等)や発表媒体等を作成する際、生成AIを利用して作成した内容に関する責任は、すべて出願者本人がとることとしたうえで、生成AIの利用の有無は問わないこととします。」というような説明に加えて、生成AI利用におけるリスクを明記した上で使用に制限は設けない姿勢をとっています。

一方、早稲田大学国際教養学部は、26年度総合型選抜入試から出願書類としての志望理由書の提出をなくし、会場での試験当日に志望理由に関するエッセーを課すことを発表しています。これは、生成AIによる書類作成の影響を防止するための対策と考えられています。

また、慶應義塾大学は「生成AIは、適切に活用すれば、問題発見や解決を促す有効なツールとなります。ただし、AIに頼り切る利用は他力本願であり、適切とは言えません。そのため、AO入試において生成AIを学びの補助として使うことは構いませんが、「志望理由」や「学習計画」などの提出書類をAIが生成したものは、受験生自身の成果とは認められません」とHPに掲載しています。

このように、各大学の対応はまだ分かれているのが現状です。

大学ごとに対応が異なる今、生成AIの使い方には「正解」があるわけではなく、本人の価値観が重要になります。

推薦入試経験者と考える、志望理由書に生成AIを使うことについて

生成AIの入試への利用には賛否があり、「使うべきかどうか」については、今も多くの受験生が迷っているのが現状です。

これから技術はさらに進化し、生成AIはますます身近な存在になっていくと思われます。

では、私たちはこのAIとどう付き合っていけばよいのでしょうか。

そこで今回、Loohcs志塾福岡天神校が、推薦入試を経験した現役大学生たちによる座談会を開催します。

第一弾のテーマは、「志望理由書の作成に生成AIをどう使う?」

リアルな経験と視点から、それぞれの考えを語り合います。

このイベントを通して、高校生のみなさんには、「自分はAIとどう向き合うのか」を考えるきっかけを、保護者のみなさまには、生成AIが日常にある今の高校生のリアルを知っていただく機会を届けたいと考えています。

我々は正解のない問いだからこそ、考える価値があると考えています。

AIとともに生きるこれからの時代、進路や学びのあり方を、一緒に考えてみませんか?

日時

8月8日(金)19時~20時

対象

推薦入試を検討している高校生・保護者様

費用

無料

お申込み

こちらのLINEからお友達追加後、案内にしたがってお申込み下さい。